-

Le mur d’Hadrienla plus grande frontière de l’empire RomainConstruit à partir de 122 après J.-C., le mur d’Hadrien marquait la limite septentrionale de la province romaine de Britannia, qui couvrait l'Angleterre, le pays de Galles et le sud de l'Écosse. Avec ses 5m de haut et ses 3 m de large, il s’étirait s'étend sur environ 120 km, du fleuve Tyne à l'est jusqu'au Solway Firth (estuaire) à l'ouest.

L’empereur romain Hadrien (76-138 après J.-C.) décida de sa construction à la suite de sa visite dans la province de Bretagne, convaincu que son empire ne s’étendrait pas plus au nord de la Britannia et qu’il fallait en fixer les limites. Les travaux durèrent 6 ans et mobilisèrent trois légions romaines.Au cours des années, l’ouvrage fut renforcé et remanié ; des tronçons qui n’étaient que de simples élévations de terre furent reconstruits en pierre tandis que des fortins, des postes de guet et des tours furent élevés à intervalles réguliers sur toute sa longueur.

Pendant trois siècles, le mur d’Hadrien est resté la plus impressionnante des frontières de l’empire Romain.Une grande partie de l’édifice existe toujours, en particulier dans le milieu de son tracé. Inscrit au patrimoine historique mondial de l’UNESCO en 1987, le mur d’Hadrien est aujourd’hui l’attraction touristique la plus populaire du nord de l’Angleterre.Pour les archéologues, c’est aussi un incroyable témoin du passé, une fenêtre ouverte sur l’histoire de cette période durant laquelle l’Angleterre était occupée par les Romains.Si les personnes qui vivaient à proximité du mur ont disparu, elles ont en effet laissé de nombreuses traces de leur présence qui nous racontent avec une profusion de détails qui elles étaient et comment s’organisait leur quotidien.

Ce documentaire de la série anglaise « Timewatch » nous emmène à la découverte du mur d’Hadrien pour tenter de nous révéler, près de 2000 ans après sa construction, les secrets du monde perdu auquel il appartient.

. Publius Aelius Hadrianus

Le mur d’Hadrien est indissociable de l’empereur romain qui lui a donné son nom : Publius Aelius Hadrianus, dit Hadrien. Celui-ci avait 41 ans lorsqu’il arriva au pouvoir, en 117 après J.-C. Il héritait alors d’un vaste empire qui s’étirait d’Afrique du Nord jusqu’en Grande-Bretagne (Britannia). Empereur humaniste, fin lettré et poète, philosophe converti au pacifisme, Hadrien affirma rapidement sa singularité en rompant avec la politique expansionniste de son prédécesseur, l’empereur Trajan.Il prit ainsi la décision de consolider les frontières déjà acquises et se lança dans une vaste inspection des provinces frontalières afin d’y évaluer la situation politique et militaire.

En 122 après J.-C., les romains occupaient une grande partie de la Britannia – l’Angleterre actuelle – mais ils n’avaient jamais tout à fait réussi à conquérir la région située au nord de la ligne dessinée par les villes de Newcastle et de Carlisle.La région située au-delà était occupée par les tribus calédoniennes de l'actuelle Écosse, de farouches combattants qui harcelaient les romains.Face à cette situation, Hadrien estima qu’il valait mieux abandonner tout projet de conquête de ce nord rebelle, attaché à son indépendance. Il devait donc fixer une frontière clairement définie sur toute la largeur de l’île afin de séparer les territoires placés sous le contrôle direct de l’empire Romain des régions septentrionales. Pour matérialiser cette frontière, Hadrien ordonna la construction d’un mur qui irait de la mer du Nord à la mer d’Irlande.

. Secrets de construction

En de nombreux endroits, le mur d’Hadrien traverse un paysage totalement sauvage. Il y a 2000 ans, l’irruption d’un édifice aussi monumental dans cette région où les constructions en pierre constituaient une exception fut probablement vécue par les habitants comme une irruption d’un autre monde.En cela, le mur d’Hadrien remplissait totalement son objectif psychologique, qui était d’affirmer l’emprise romaine sur ces confins éloignés de l’Empire.

La construction du mur en elle-même fut une prouesse architecturale. Les tailleurs de pierre romains ont laissé certains indices des techniques utilisées à l’époque dans la carrière de Fallowfield (banlieue de Manchester), située à 800 mètres du mur.Au temps de sa construction, ce site grouillait d’activité : des tailleurs de pierre s’activaient à dimensionner des blocs de roche qui étaient ensuite convoyés jusqu’au chantier dans un défilé ininterrompu de chariots.

Contrairement à la grande muraille de Chine, qui fut construite par des esclaves, le mur d’Hadrien fut entièrement édifié par des militaires : ceux des 2ème, 6ème et 20ème légions romaines.Ces soldats avaient été formés aux métiers de la construction, et certains étaient des maçons hautement qualifiés.A Fallowfield, les archéologues ont exhumé des outils qui leur ont permis de comprendre les techniques utilisées par ces tailleurs de pierre.Ces outils, en tous points semblables à ceux d’aujourd’hui, indiquent l’extraordinaire degré de technologie qu’avaient atteint les romains à cette époque.

Les petits blocs étaient taillés à la main à l’aide d’un marteau et d’un ciseau à pierre ; chaque artisan passait environ vingt minutes sur chaque pierre avant qu’elle soit placée sur le mur. 18 millions de blocs furent taillés de la sorte.Les gros blocs – certains pèsent plusieurs tonnes – étaient quant à eux hissés à l’aide d’un trépied à trois bases doté de cordes et de poulies reliées à une pièce de métal en queue d’aronde, appelée « Lewis », qui était insérée dans un orifice creusé dans la pierre. Ce trou spécialement formé pour accueillir le dispositif, encore bien visible sur certaines parties du mur, était appelé « trou du Lewis » ou « place du Lewis ».Grâce à ce système, les constructeurs romains pouvaient soulever sans difficulté des pierres pesant plusieurs tonnes, qui furent utilisées pour bâtir la « colonne vertébrale » du mur.

. Plan évolutif

Hadrien lui-même, féru d’architecture, participa à la construction du mur, dont il dessina le plan. En suivant ses instructions, les bâtisseurs érigèrent ainsi des tours de guet tous les milles romains, soit l’équivalent de 1 482 de nos mètres.A certains endroits, le respect scrupuleux de ce plan par les militaires donna lieu à des bizareries amusantes, encore visibles aujourd’hui, comme cette porte monumentale donnant sur un précipice.

En revanche, à d’autres endroits le tracé du mur varia au cours de sa construction, preuve que la rigueur des romains souffrait parfois quelques accommodements. C’est le cas au lieu dit « la tourelle de Brunton », où la largeur du mur passe de 10 à 8 pieds romains.Ces changements indiquent que le plan du mur évolua avec le temps, transformant ainsi l’édifice au cours de sa construction. A partie de la tourelle de Brunton, les tours de guet situées tous les milles romains sont ainsi remplacées par des forts, construits tous les sept milles.

Hadrien avait affecté près de 10 000 soldats à la construction de son ouvrage monumental. Chaque centurie était consignée à une partie du mur ; lorsqu’ils avaient terminé leur ouvrage, les soldats-bâtisseurs gravaient leurs noms dans la pierre. Ces fragments du mur, conservés au Musée des Antiquités de Newcastle, fournissent de précieuses indications aux archéologues sur la datation des différents tronçons du mur. Ces inscriptions nous parlent aussi des gens de cette époque ; leurs noms gravés humanisent le mur d’Hadrien en révélant l’identité de ses bâtisseurs. Ils nous donnent aussi une idée de l’ampleur des travaux nécessaires à sa construction.Choc des cultures

Mais les Romains ont laissé beaucoup plus que des inscriptions sur les pierres. Au cours de leurs fouilles, les archéologues ont ainsi découvert les aspects les plus colorés de la vie qui s’organisait autour du mur d’Hadrien. Le fort de Vindolanda, également appelé « fort romain de Chesterholm », est l’un des sites les plus intéressants. Construit près de l’actuel village de Bardon Mill, ce fort gardait la « Stanegate », ou « route de pierre », l’une des plus importantes voies romaines du nord de l’Angleterre. Le sol anaérobie (c'est-à-dire sans oxygène, O2) offre d’excellentes conditions de préservation ; en effet, dans ce milieu pauvre en oxygène, la rouille et les moisissures ne peuvent pas se développer, ce qui permet d’exhumer certains objets quasiment intacts.

Ceux-ci offrent un aperçu saisissant de la vie quotidienne des romains : quels outils ils utilisaient, la façon dont ils travaillaient le cuir, la vaisselle dans laquelle ils mangeaient, etc. Brodequins, chaussures à semelles cloutées, ceinturons, peignes en buis, bagues, colliers, s’offrent ainsi au regard scrutateur des chercheurs. Sous leur aspect anodin, ces objets jouent un rôle important dans la reconstitution du puzzle de la vie des romains en Britannia. Ils nous renseignent aussi sur le choc culturel que ceux-ci durent encaisser en arrivant dans ces confins septentrionaux de l’Empire.

A l’époque de la construction du mur d’Hadrien, la civilisation romaine était en effet bien plus sophistiquée que celle de Grande-Bretagne. Rome et le bassin méditerranéen incarnaient le summum de la culture et de la civilisation ; plus ils s’éloignaient de ce centre, plus les romains tenaient les gens pour des barbares arriérés et primitifs. A leurs yeux, les habitants de la Britannia incarnaient donc probablement cette sauvagerie primitive, sans parler du climat de l’île, froid et pluvieux, qui devait aggraver le sentiment d’éloignement et d’isolement.

Pour lutter contre ce dépaysement, les romains expatriés essayèrent d’améliorer leur quotidien en y apportant le confort auquel ils étaient habitués. Les archéologues ont ainsi retrouvé certaines maisons équipées du chauffage central de l’époque : un ingénieux système basé sur la circulation d’air chaud sous le dallage surélevé des habitations et à l’intérieur de conduits pratiqués dans les murs.

Le mur d’Hadrien traversant trois grandes rivières, les romains y virent le moyen d’améliorer leur quotidien en construisant des thermes. Ceux du fort de Chesters, qui enjambe la rivière Tyne, près d’Hexham (Northumberland), étaient construits sur les berges de la rivière. L’eau y était amenée par un aqueduc desservant tout un complexe de salles de sudation, de piscines et de bains. C’était un lieu consacré à l’entretien du corps et au bien-être où les soldats venaient pour se laver mais aussi pour se détendre et pratiquer des jeux entre camarades.Les thermes jouaient aussi un rôle important dans la vie sociale et politique : on y commentait l’actualité, on y échangeait des points de vue, etc.

Le mur d'hadrien 3/3 par cheri-bibi

. Creuset multiethnique

Mais tous les romains de Britannia ne venaient pas de Rome. On trouvait parmi ces expatriés des troupes auxiliaires venues de toutes les régions de l’Empire.Le mur d’Hadrien était ainsi un endroit très cosmopolite où se mélangeaient différentes cultures, engendrant des phénomènes d’interaction complexes sur lesquels les archéologues et les historiens se penchent aujourd’hui.Parmi les contingents de militaires, on trouvait ainsi des individus venus d’Afrique, d’Assyrie, de Hongrie, de Bulgarie, de Gaule, d’Espagne, d’Allemagne : autant de régions qui avaient été conquises et intégrées à l’empire Romain.

Il est possible de se faire une idée précise de ce creuset multiethnique grâce aux objets retrouvés au cours des fouilles archéologiques.S’y mélangent vases africains, poteries gauloises, casseroles en bronze d’Italie, boucles d’ivoire sculptées originaires d’Inde, statuettes égyptiennes, etc.L’étude de ces objets nous apprend que ces personnes vivant près du mur d’Hadrien pouvaient se procurer des articles venus du monde entier, ce qui conforte les chercheurs dans l’idée qu’elles n’étaient pas toutes romaines et se faisaient envoyer des marchandises de leurs régions d’origine.

. Femmes et enfants

Contrairement aux idées reçues voulant que seuls des militaires aient été présents autour du mur d’Hadrien, des femmes y vivaient aussi.Épouses, fiancées de dignitaires, de négociants ou de simples soldats, elles avaient suivi leurs époux dans ces confins isolés de l’empire Romain.La découverte de bijoux et d’inscriptions funéraires attestent de leur présence.Ces femmes menaient une existence de pionnières, mais cela ne les empêchait pas d’avoir certains articles de luxe qu’elles auraient pu trouver dans les grandes cités de l’empire Romain.

Les fouilles archéologiques ont montré que la vie des romains de l’époque n’était pas confinée à l’intérieur des forts.La plupart du temps, des villages s’implantaient dans le périmètre de ces casernes, drainant des populations avec lesquelles les militaires romains avaient de nombreux échanges.Ces villages étaient au centre d’une activité bouillonnante ; par manque de place à l’intérieur des forts, une partie de leurs activités devait en effet y être « délocalisée » dans des ateliers.Les villages abritaient aussi les familles des soldats, ainsi que de nombreuses échoppes et boutiques d’artisans indispensables au bon déroulement de la vie quotidienne : boucher, boulanger, tailleur, tanneur, etc.

. Syncrétisme religieux

Les lieux de culte romains étaient également très présents autour du mur d’Hadrien. Tout en continuant à vénérer leurs propres divinités, les romains avaient adopté les dieux celtes locaux, perpétuant leur tradition de syncrétisme religieux.

Les archéologues ont ainsi retrouvé un temple consacré à Mithra, ou Mithras, un dieu indo-iranien, dont le culte connaissait alors son apogée à Rome, mais aussi plusieurs autels dédiés à d’obscures divinités locales, auxquelles certains romains semblaient pourtant accorder un crédit important comme en attestent des inscriptions gravées en guise de remerciements.

. Tablettes de Vindolanda

Parmi les nombreux objets qui ont été exhumés par les archéologues, la découverte la plus exceptionnelle est celle des tablettes de Vindolanda. Ces planchettes de bois de 8 à 10 cm de côté et 1,5 à 8 mm d'épaisseur furent mises au jour en 1973.Leur examen révéla qu’elles avaient été façonnées en bois de tilleul, particulièrement résistant à la torsion, et qu’une écriture inconnue était gravée sur leur surface externe. Le déchiffrage de ces textes s’avéra des plus complexes.Bien qu’ils soient en latin, ils avaient en effet été rédigés en écriture cursive, une forme primitive de l’écriture en caractères minuscules qui rendait leur lecture particulièrement ardue, la forme des lettres empêchant de les distinguer clairement les unes des autres.

Finalement, un long travail de déchiffrage et de reconstitution du texte permit de percer le secret de ces tablettes.Il en ressortit qu’elles étaient pour la plupart des courriers à destination des membres de la garnison de Vindolanda, de leurs familles ou de leurs esclaves, ou bien envoyés par ceux-ci.Ces textes livrent des détails extraordinairement précis sur la vie quotidienne de l’époque, mentionnant les noms des habitants de Vindolanda, évoquant leur mode de vie, ce qu’ils mangeaient, où ils vivaient, etc.Du porte-étendard de la garnison au pharmacien, en passant par l’employé des thermes ou le brasseur : tous les personnages qui vécurent là il y a 2000 ans surgissent de ces textes, reconstituant une formidable fresque de cette époque.Plus de 900 tablettes ont été mises au jour sur le site de Vindolanda, et de nouvelles sont découvertes chaque année lors des fouilles archéologiques qui ont lieu.L’exploitation de cette masse de données, loin d’être terminée, va permettre aux chercheurs d’approfondir leur connaissance de la société qui s’était développée autour du mur d’Hadrien.Elles nous renseignent aussi sur l’apport essentiel des romains aux autochtones dans le domaine de l’écriture, qui n’existait pas avant l’occupation romaine.

. Hypothèses

Les tablettes de Vindolanda nous permettent de reconstituer avec un luxe de détails inédits la vie d’un certain nombre de romains qui ont vécu le long de cette frontière septentrionale, cependant aucune d’entre-elles ne détient la clé d’un mystère crucial : pourquoi Hadrien fit-il construire ce mur ?Il s’agit d’un édifice particulièrement complexe dont la portée était aussi bien matérielle que symbolique. D’une part, il servait à canaliser et à surveiller les populations vivant de chaque côté ; d’autre part, il incarnait la domination romaine sur toute la région.

Certains chercheurs pensent que le mur pouvait aussi faire office de poste de douane, servant au contrôle des marchandises qui transitaient par ses différentes portes. Il existe cependant une explication plus terre à terre à son existence : et si Hadrien avait tout simplement voulu occuper les garnisons romaines postées en Britannia en leur faisant construire cet ouvrage monumental, ceci afin d’éviter tout risque de mutinerie ?

. Le déclin

Malgré ce rayonnement, le mur d’Hadrien connut cependant un déclin inexorable à partir du 5ème siècle de notre ère.Considérablement affaibli, Rome perdait peu à peu son statut de puissance dominante.Face aux menaces de plus en plus pesantes qui pesaient sur elle, Rome rappela ses légions les plus éloignées pour assurer sa défense.Les confins de l’Empire perdirent alors tout intérêt stratégique et furent délaissés.

Certains défenseurs du mur ne retournèrent pas à Rome.Délaissant leur poste, ces soldats s’installèrent dans la région comme simples paysans et se mélangèrent aux autochtones. Après le départ des Romains, ceux-ci commencèrent à recycler le mur d’Hadrien, conjuguant leurs efforts à ceux du temps pour accélérer la ruine de l’ouvrage.Ses pierres furent utilisées comme matériau de construction d’autres édifices : habitations, bâtiments de ferme, églises, prieurés, etc.Des pans entiers du mur disparurent alors, comme s’il s’agissait, pour les autochtones, d’effacer toute trace de cette occupation romaine particulièrement brutale qui les avait privés de leur culture et coupé de leurs racines.Comme tous les murs, celui d’Hadrien n’était peut-être finalement qu’un symbole d’oppression…

EN RÉSUMÉ : Suivre le mur d’Hadrien revient à effectuer un voyage « physique » de 120 kilomètres doublé d’un voyage dans le passé de près de 2000 ans.Ce documentaire passionnant s’acquitte parfaitement de cette double tâche : nous faire parcourir la totalité du tracé du mur d’est en ouest tout en nous immergeant dans la vie quotidienne des habitants de cette époque.

Pas de reconstitutions empesées, peu d’images de synthèse : le choix d’un traitement « vieille école » qui alterne les séquences dévoilant les vestiges – spectaculaires ! – du mur d’Hadrien et les interviews de spécialistes est ici parfaitement adapté au sujet. Nul besoin en effet de donner dans l’esbroufe spectaculaire pour captiver notre attention : filmé avec soin, accompagné par un commentaire aussi sobre qu’efficace, le mur d’Hadrien se raconte presque de lui-même, livrant les histoires qu’abritent ses pierres millénaires.

Certaines séquences plus « savantes », comme celle consacrée aux tablettes de Vindolanda, fonctionnent comme des effets de zoom et nous transportent littéralement dans le quotidien des hommes et des femmes de cette époque.La lecture de leurs lettres, illustrée par de superbes images du mur, constitue un moment particulièrement émouvant, donnant à entendre ces voix qui se sont tues il y a plus de 2000 ans. Immersion, érudition, émotion : que demander de plus à ce documentaire ? Rien, si ce n’est que l’on regrette qu’il ne soit pas plus long. votre commentaire

votre commentaire

-

http://le-fil-des-jours.eklablog.com/

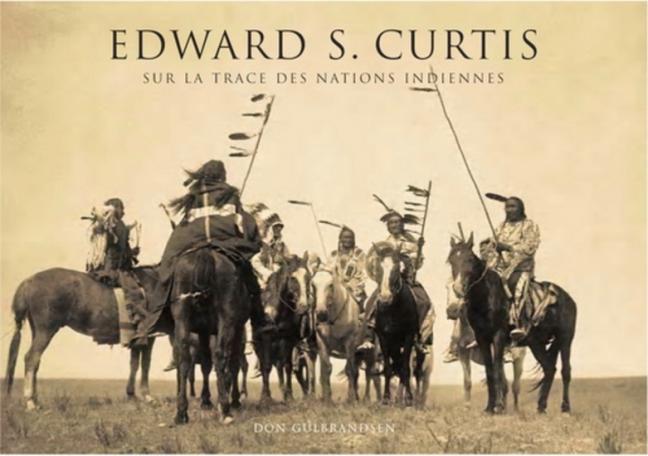

Edward Sheriff Curtis est un photographe et ethnologue américain,né en 1868 et mort en 1952.Fasciné par les indiens d’Amérique, il va produire entre 1907 et 1930 environ 50000 prises de vue des 80 ethnies indiennes d’Amérique du Nord.

Edward Sheriff Curtis est un photographe et ethnologue américain,né en 1868 et mort en 1952.Fasciné par les indiens d’Amérique, il va produire entre 1907 et 1930 environ 50000 prises de vue des 80 ethnies indiennes d’Amérique du Nord. Il en résultera une oeuvre en 20 volumes et 2500 photographies, un corpus sans équivalent dans l’histoire de la photographie.

Il en résultera une oeuvre en 20 volumes et 2500 photographies, un corpus sans équivalent dans l’histoire de la photographie.

L’oeuvre de Curtis reste ambivalente à plus d’un titre.

Le peuple indien d’Amérique, au début du XXeme siècle, n’est plus le frein à la colonisation des terres sauvages qu’il a été pendant le 18eme.

Il a accepté les espaces de réserves que l’on lui a laissé, et passant de nomade à sédentaire, est perdu entre le désir de perpétuer ses traditions et la mutation due au contact accru avec la civilisation occidentale.

Enfin la paupérisation qui le guette, et le racisme le ghettoïse.

Représentant décoratif d’une époque héroïque révolue (la conquête de l’ouest), il est devenu une pièce de musée, et déjà une attraction touristique.

Le travail de Curtis trouve sa place dans ce contexte, nourri à la fois d’un respect pour des hommes fascinants par leur hétérogénéité, d’une curiosité d’ethnologue pour un peuple et ses coutumes comme "venu intouché du fond des ages", et par une urgence de conserver ce patrimoine américain aussi bien immatériel que matériel en grand danger.

Il doit être le seul a avoir gardé trace de l’architecture des peuplades indiennes, par exemple, dont il ne resterait sans lui que le cliché du tipi.

Il trouve un financement pour 5 ans et se lance dans l’aventure avec énergie, et c’est tant mieux car celle-ci lui demandera 18 années de plus.

Il rencontrera environ 80 peuplades réparties sur tout le continent américain, du grand nord au Mexique, avec lesquelles il se lie, avec et malgré sa naïveté d’homme blanc.

Il est fils de prédicateur, il a été élevé au grand air, et son approche ethnologique est assez rudimentaire au départ.

Curtis est un passionné, c’est un faiseur passionné, mais le contact répété avec les ethnies qu’il visite durant plus de 23 ans vont en faire un des plus grand connaisseurs du peuple indien.

Le livre qui résulte de son travail acharné est "The North American Indian",

2500 images dans 20 livres.

C’est un objet au final plus luxueux que ne l’aurait voulu Curtis - qui aurait voulu une diffusion large de son travail - mais ses mécènes, dont John Pierpont Morgan, magnat du chemin de fer, veulent un bel objet.

La légende dit que l’oeuvre de Curtis reçut un bon accueil du président Roosevelt, qui trouvait les indiens aussi intéressant dans les livres d’Histoire qu’inutiles comme citoyens de son pays.

"The North American Indian" est une oeuvre assez ambivalente et controversée.

D’abord parce que Curtis veut (ainsi qu’une partie de son mécénat) donner une image de l’indien "intouché" par la culture occidentale.

Du coup, il exclut de son livre la réalité des indiens du XXeme siècle, obligés de composer avec une culture qui, il faut bien le dire, a fait peu de cas de la leur.

Curtis cherche les endroits les plus typiques, photographie les indiens en habits traditionnels et les scènes les plus en phase avec ce qui est déjà un folklore indien.

Il va jusqu’à retoucher les images pour y gommer les arrières plans, objets et sujets trop mixtes.

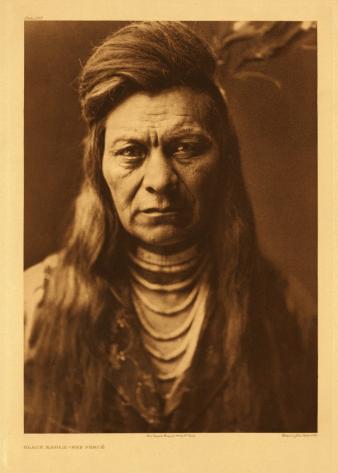

Plus étrange pour nous, Curtis tire ses images sur un papier de qualité, au chauds tons sépia, avec une technique quasi pictorialiste d’arrière garde pour son époque. Des images au grain apparent, proche du dessin, ce qui contraste avec son projet scientifique.

Le désir de plaire à ses mécènes, ainsi que celui de faire une oeuvre populaire, n’y sont probablement pas étranger.

On a donc des images dont les sujets sont magnifiés. De fait, les portraits de chefs indiens sont plastiquement superbes, et entretiennent le mythe du fier guerrier.

Enfin, le travail d’archivage de Curtis peut être considéré par certains aspects comme celui d’un fossoyeur.

Une fois photographiés dans leur pureté historique, leurs usages cartographiés, leurs voix enregistrées (Curtis va enregistrer sur rouleaux de cire voix et chants), ces indiens peuvent disparaitre pour de bon.

Il est en effet toujours ambigü ce travail de mémoire, qui surgit lorsqu’une culture est au bord de la disparition.

Plusieurs des chefs indiens que Curtis rencontre faciliteront son travail, l’invitant à photographier des rites et coutumes réservés aux initiés et cachés aux blancs, dans le but clair de garder trace de ce qu’ils furent.

Alors que quelques derniers indiens, fortune faite dans l’exploitation des casinos, achètent la chaine "Hard rock café", on peut voir leurs fiers ancêtres sur le site officiel de la mission de Curtis.

Voir en ligne

The North American Indian, avec l’ensemble des images

Edward Sheriff Curtis est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands photographes américains.

Son ouvre magistrale, Les Indiens d'Amérique du Nord, exigea de lui trente années de travail, mais lui coûta aussi son mariage et sa santé. Comme tant d'autres artistes, il bénéficia du soutien de mécènes aussi riches qu'enthousiastes, tels le banquier J. Pierpont Morgan ou le président Theodore Roosevelt, mais il mourut dans la pauvreté et l'anonymat.Il laissa cependant derrière lui le témoignage visuel le plus complet sur les nations indiennes de l'Amérique du Nord, des Inuits de l'Alaska aux Hopis du Sud-Ouest.

Né en 1868 près de Whitewater, dans le Wisconsin, Curtis se prit de passion pour la photographie et, en 1891, au grand désespoir de sa mère, il vendit la briqueterie familiale, hypothéqua la maison de famille et acheta en association un studio photographique à Seattle.C'est en 1895 qu'il prit ses premières photos d'Indiens, niais c'est une rencontre fortuite sur le mont Rainier, en 1898, qui orienta la suite de son existence: il fit la connaissance de George Bird Grinnell, rédacteur en chef de Forest and Stream et grand spécialiste des Indiens d'Amérique du Nord.

L'année suivante, Curtis fut nommé photographe officiel d'une expédition scientifique en Alaska et se prit de passion pour les habitants de cette contrée.En 1900, Edward Curtis contemplait une vaste plaine du Montana depuis une haute falaise.

A ses côtés se trouvait Grinnell, qui venait régulièrement dans cette région depuis plus de vingt ans et avait convié Curtis à se joindre à lui. En contrebas, des centaines d'indiens Blackfoor, de Bloods et de Piegans s'étaient réunis pour la cérémonie annuelle de la Danse du Soleil.

Curtis conçut alors son grand projet: avant que les Indiens et leur culture ne disparaissent à jamais, quelqu'un se devait de rendre visite à ces peuples, de gagner leur confiance et de témoigner de leur vie quotidienne.

C'est exactement ce qu'il fit avec les vingt volumes publiés entre 1907 et 1930. Edward S. Curtis: sur la trace des nations indiennes est un hommage au photographe et à son ouvre, mais surtout aux hommes et aux femmes qu'il a ainsi immortalisés.

votre commentaire

votre commentaire